自分のために自由に使える時間はいくらあっても嬉しいもの。

ところが、人に与えられた時間は子供も大人も等しく一日24時間と平等です。

この定められた時間の中で、自分のための時間を確保しなければなりません。

今回はライフステージ・年収ごとの平均的な自由時間を調査してみました。

あわせて「なぜ自由な時間が少ないのか?」「自分のための時間を増やすための方法」についてもご紹介します。

趣味や仕事のキャリアアップのためにもっと時間が欲しいと思っている方や、なんとなく時間を無駄にしている気がしてモヤモヤしている方におすすめです。

ライフステージ・年収ごとの平均的な自由時間

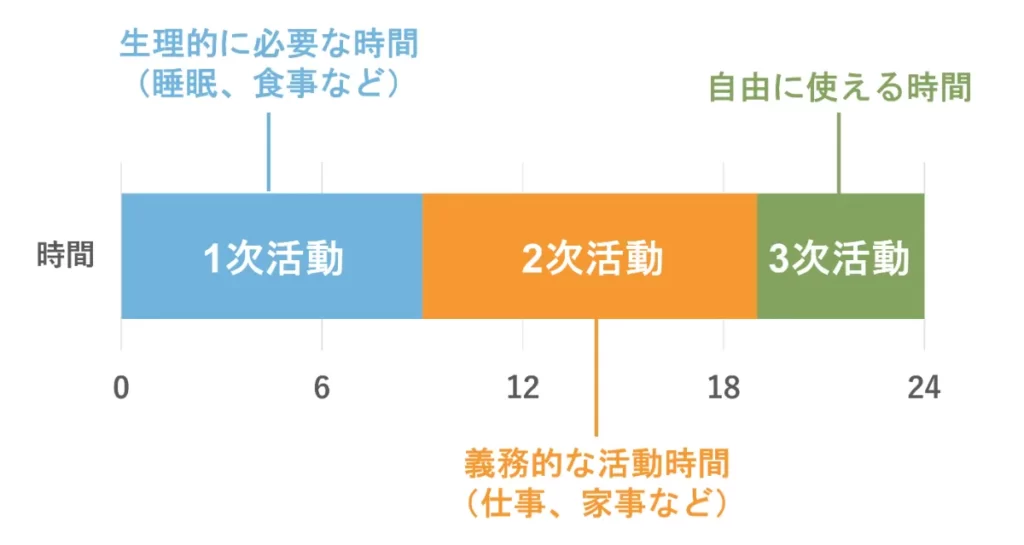

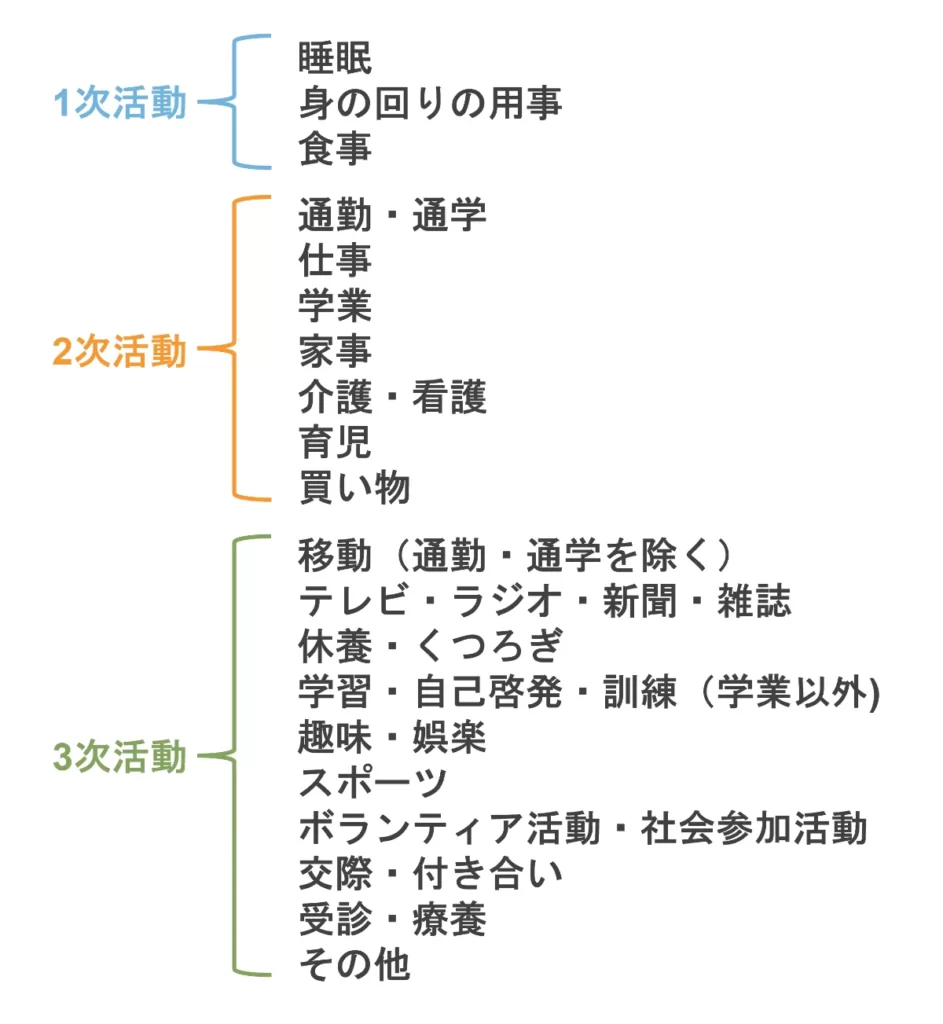

総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」によれば、個人が自由に使える時間は3次活動(1次活動、2次活動以外で各人が自由に使える時間における活動)に分類されています。

1日の行動を20種類に分類し、さらにそこから20種類の行動を大きく3つの活動にまとめ、1次活動(睡眠、食事など生理的に必要な活動)、2次活動(仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動)及び3次活動(1次活動、2次活動以外で各人が自由に使える時間における活動)とする。

出典:総務省統計局,令和3年社会生活基本調査 生活時間及び生活行動に関する結果 結果の概要,https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/pdf/gaiyoua.pdf , 閲覧日 2023/2/3

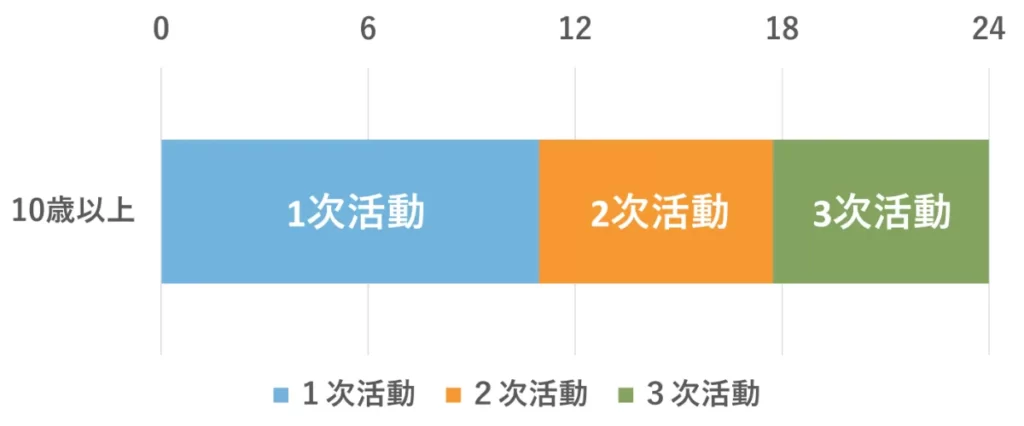

全体(10歳以上)

総務省統計局の「令和3年社会生活基本調査」によると、日本に住む10歳以上の1日の生活時間の配分は1次活動が10時間57分、2次活動が6時間47分、3次活動が6時間16分でした。

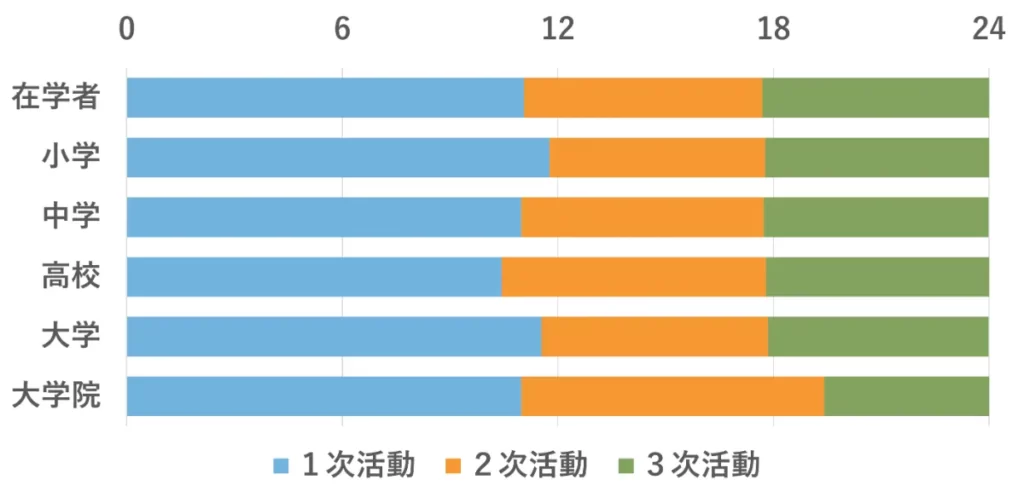

学生(在学者)

学生における1日の生活時間の配分は、1次活動が11時間3分、2次活動が6時間38分、3次活動が6時間19分でした。

さらに小中高、大学、大学院別で見ると、小学生~大学生までは1次活動と2次活動の割合に変化はあるものの、3次活動に当たる時間は学生全体の平均とほぼ変わりませんでした。

ただし、大学院生の場合だけ2次活動の割合が増えるため、3次活動の時間が学生全体平均よりも少なくなっています。

やはり大学院生は研究や講義に多くの時間を割く必要があるため、自由な時間が少なくなることが分かります。

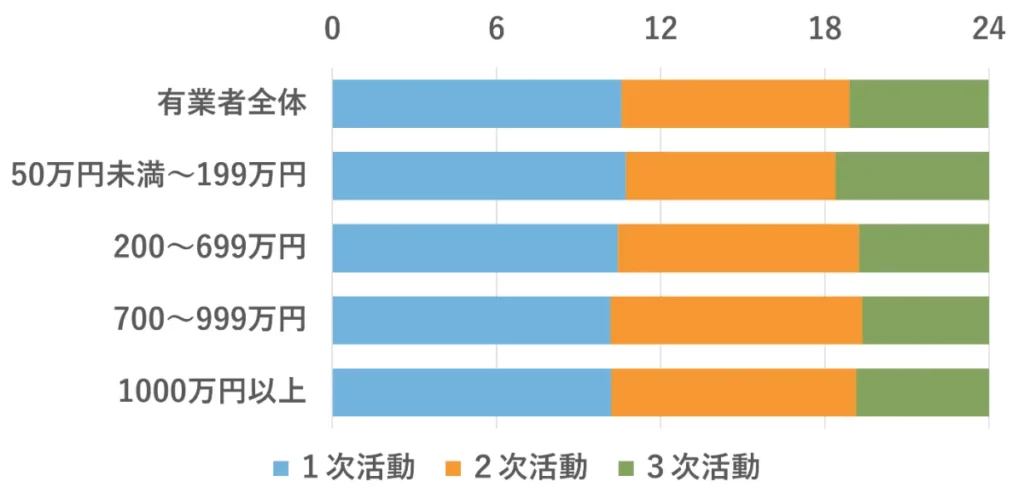

有業者

有業者(働いている人)における1日の生活時間の配分は、1次活動が10時間34分、2次活動が8時間20分、3次活動が5時間5分でした。

学生と比べると2次活動にかける時間が多く、3次活動の割合が減っています。

年収別

さらに年収別に3次活動の割合に違いはないかも調べてみました。

年収が50万円未満~199万円の人たちは他の年収カテゴリーと比べると3次活動の割合が多めですが、おそらくフルタイムではないなど雇用形態の違いはあると思います。

その他の年収カテゴリーについてはどれも同じくらい3次活動の時間を確保しているようです。ただし、2次活動の占める時間が増えた分、1次活動にかける時間を削っている傾向にあることがわかります。

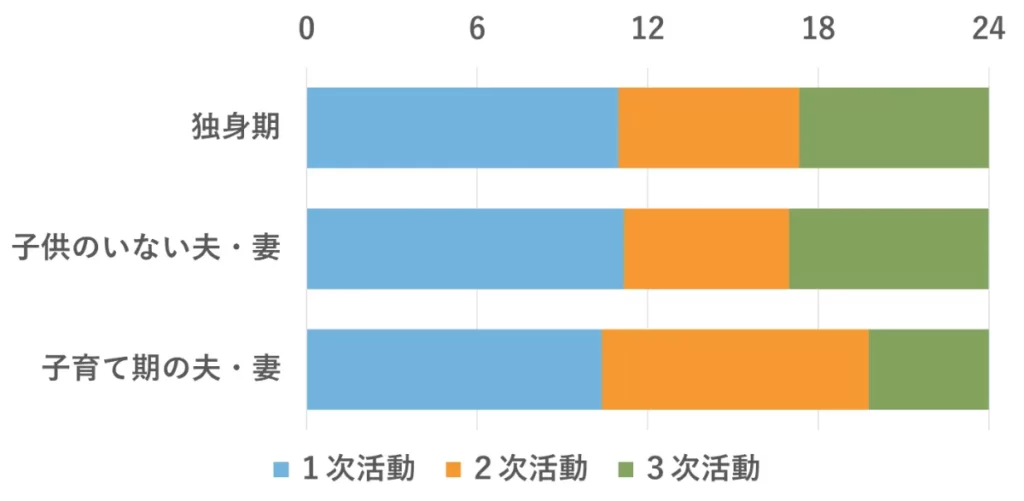

結婚・子供の有無

結婚・子供の有無で1日の生活時間の配分に違いがあるか調べてみたところ、子育て期の夫・妻はダントツで3次活動の時間が少ないことが分かりました。

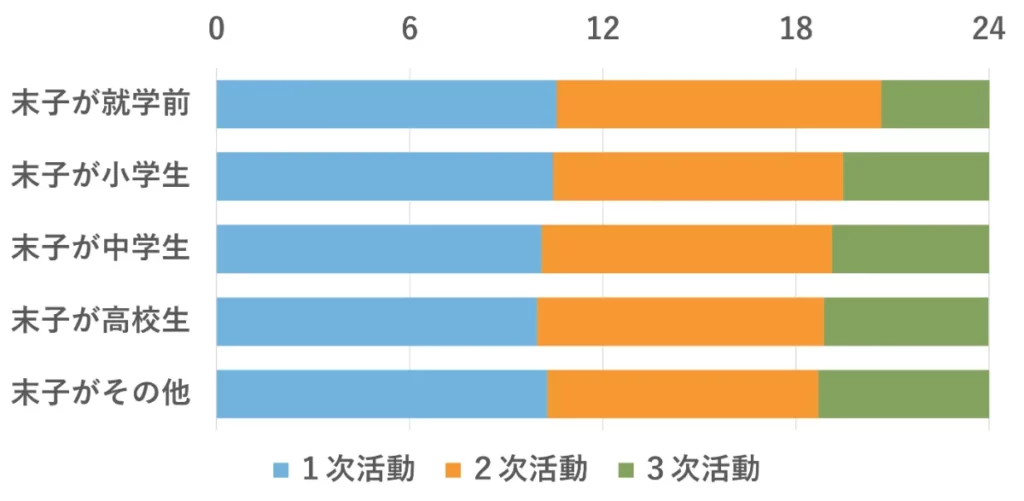

さらに子供の就学ステージ別に見てみると、末子が就学前の子育て世帯は3次活動に占める時間がもっとも少なく、その後は子供が小学生、中学生、高校生と大きくなるにつれて3次活動の時間がだんだんと増えていく傾向にあります。

大変な子育て期間の中でも特に子供が小学校に入学するまでの育児期間は子供中心の生活になるため、自分が自由に過ごすための時間がもっとも確保しにくい期間と言えそうです。

なぜ自由な時間が少ないのか?

勤務時間が長い

社会人に限った話になりますが、職場での労働時間が長いことが考えられます。

最近では政府主導で働き方改革が推進されたことで、残業時間の規制が強化されましたが、その裏ではサービス残業時間が増えているという報告もあり、実質的な勤務時間の改善には至っていないと言えそうです。

通勤時間が長い

職場や学校が遠いことも、自分の時間が作れなくなる原因の一つです。

「家賃を抑えたい」「家族のために自然豊かな郊外に住みたい」などの理由で職場・学校から遠い場所に住むことを選ぶ方も多いと思いますが、通勤時間が長くなれば、朝は早く、帰りは遅く、必然的に自分のために使える時間が削られます。

通勤による疲れとストレスでせっかく自分の時間が確保できても有意義に使う気力が湧かないということもあるでしょう。

生活と家族を守ることはとても大切なことですが、ご自身の心身を守ることも同じくらい大切なことです。

何事もバランスだと思いますが、どれくらいの通勤時間なら生活・環境・心身の充実が最大化できるのかよく考えるようにしましょう。

家事が忙しい

家事に時間がかかることも自分の時間が確保できない原因の一つでしょう。

「令和3年社会生活基本調査」によれば、介護や育児を含む家事関連にかかる時間は全体平均で2時間10分となっています。

家事全体で2時間なら、結構普通かなと思われるかもしれませんが、これにはカラクリがあります。

さらに家事にかける時間を男女別に見ると、男性は平均51分なのに対して、女性の平均は3時間24分、家事にかける時間の男女差は実に2時間33分もあることが分かっています。

男性の家事参加率は年々増えてきているものの、家事の負担はまだまだ女性に偏っているというのが実情です。

特に大変なのが就学前の子供の育児

就学前の幼児の育児も一日に占める時間を多く占めることが分かっています。

「令和3年社会生活基本調査」によると、子育て期の夫・妻が就学前の子供にかける育児時間は平均2時間20分となっています。

子供が小学生以上の場合に育児にかかる時間は平均20分未満になることから、幼児期間の育児が非常に大変であることが分かります。

小さい子供がいる家庭で自分の時間を作るのは、何かしら工夫が不可欠と言えそうです。

自由に使える時間を増やす方法

転職する

職場での長時間労働が当たり前となっている場合は、思い切って転職を決断することも必要です。

長時間労働の明確な定義はありませんが、一般的に労働基準法第36条(36協定)が目安として説明されることが多いです。

36協定に従えば、「継続して月45時間以上の残業がある」場合は長時間労働の注意ラインとなります。

ただし、労働時間が長いと感じるのは個人差があるため、あくまで参考基準としてください。

今この記事を読んでいるあなたが、「残業は1日何時間までにしたい」と考えを固めたうえで、転職を検討すると良いでしょう。

職場の近くに引っ越す

通勤時間が長い場合は引っ越しを検討するのも一つの方法です。

通勤時間の影響は単純に移動時間の削減だけではありません。

情報元が二次情報で恐縮ですが、スイスの研究者アロイス・スタッツァーとブルーノ・フライによれば、「通勤時間が20分までなら問題ないが、30分をすぎると不満が募ってくる」と述べています。

今までの家事を見直す

まず家事は完璧にやらなければならないと思っている場合はその認識を改めましょう。

料理・洗濯・掃除を毎日完璧にこなすことはあくまで理想です。

例えば掃除なら、汚れやすい部分はこまめにふき取るようにして、その他は一定期間おきにまとめて掃除するようにします。我が家の場合は毎日シンクの水回りはペーパータオルでさっと拭き取るようにしています。

その他にもこんな工夫の仕方もあります。

冷凍食品を活用する

最近の冷凍食品って本当に美味しいですよね!

種類も豊富なので、メインで使うのも良し、おかずの一品に使うのも良し。

自分で作るより安くて時短にもなるので、我が家の食卓でも欠かせません。

冷凍食品ではなくても、例えば、カットした野菜や下味を付けたお肉を冷凍しておくのもおすすめです。

家事を楽にする時短家電を導入する

放っておくだけで家事が完了する家電を導入することも解決策の一つです。

時短家電といえば、食洗器やお掃除ロボットが代表格ですが、その他にもフードプロセッサーやブレンダー、電気圧力鍋など調理を楽にするお役立ち家電もおすすめです。

購入する場合は家電のサイズを測るのはもちろん、使わないときの収納場所、電源コードの長さとコンセントの位置、お手入れの手間は十分考慮するようにしましょう。

食材宅配サービス・ネットスーパーを活用する

食材宅配サービス・ネットスーパーを利用すれば買い出し時間を節約することができます。

トイレットペーパーなどの消耗品も注文できるので、お米などと一緒に宅配してもらえれば、重たくてかさばる荷物を持ち運ぶ苦労もなくなります。

食品宅配サービスの中には、有機野菜や無農薬野菜や、食材とレシピがセットになったミールキットに力を入れているところも多く、子供に安心な食材を食べさせたい方や料理を時短したい方におすすめです。

食材宅配サービス・ネットスーパーを利用する場合は、置き配の可否、生鮮食品の保管スペースが確保できることを確認するようにしましょう。

家事代行・ベビーシッターを利用する

子供の世話が大変な時は家事代行やベビーシッターを利用するのも解決策の一つです。依頼すると結構お金は掛かってしまいますし、周りの目が気になって利用するのに抵抗を感じるかもしれませんが、時間の節約(捻出)効果は絶大です。

実際に利用してみると、想像以上のサービスにきっと満足するでしょう。

時間単価は高いことは否めませんが、肉体的にも精神的にも疲れが溜まりやすい育児期間に利用するのはとても良い選択だと思います。

なにより大前提として、家族がいるなら分担する

もし一緒に暮らしている家族がいるなら家事は分担することも必要です。ご家庭によって方針は様々だと思いますが、一人に家事の負担が集中する状態はけんかの原因になり得ます。

円満な家庭を維持していくためにも家族で家事の分担について話し合うようにしましょう。

二人暮らし以上の場合に注意するべきこと

ここからは二人暮らし以上の家庭で暮らしている方が自分の時間を作るうえで注意してほしいことをまとめました。

自分のことばかり優先しない

自分の時間を作りたいがために、一緒に暮らす相手に何もかも家事の面倒を押し付けることは絶対にしてはいけません。

一緒に暮らす相手のために行動する

あなただけでなく一緒に暮らす相手も自分のための時間が欲しいはずです。

もしあなたが自分のために過ごす時間が欲しいなら、先ずは一緒に暮らす相手の時間を作るために行動してみてください。そうすればきっと相手もあなたのために家事を協力してくれるはず。

相手も自分の時間が欲しいことを理解してお互いに協力して生活するようにしましょう。

相手の趣味の時間を邪魔しない

もし相手が趣味や何かに夢中になっている場合は、それに集中できるよう協力してあげるようにしましょう。その時間にやるべき家事をやってあげて、もしそこから時間が余れば、そこから残りの時間はあなたが自由に使える時間になります。

子どもがいる場合、全力で遊ぶ!

子供がいるとなかなか自分の時間を作ることは難しいですよね。

子供が就学前の場合、自分が自由になれる時間は子供の就寝後になります。

お仕事・家事で疲れていることは重々承知ですが、子供と遊んで疲れさせることで、子供が早く寝てくれれば、その後は夫婦にとっての自由時間です。

子供との体力勝負はきついと思いますが、かわいい子供&自分のために頑張りましょう!

番外編:通勤・通学時間を有効活用することも大事

都市部に住む人限定になってしまうと思いますが、通勤・通学時間を自分の時間に充てることも大事です。

「令和3年社会生活基本調査」によれば、通勤・通学時間の全国平均は1時間19分です。これを首都圏の東京、神奈川、埼玉、千葉に限定すると平均通勤・通学時間は1時間30分以上になります。

| 順位 | 都道府県 | 通勤・通学時間 |

|---|---|---|

| 全国 | 1時間19分 | |

| 1 | 神奈川県 | 1時間40分 |

| 2 | 千葉県 | 1時間35分 |

| 2 | 東京都 | 1時間35分 |

| 4 | 埼玉県 | 1時間34分 |

| 5 | 奈良県 | 1時間28分 |

| 6 | 大阪府 | 1時間27分 |

| 7 | 兵庫県 | 1時間24分 |

| 8 | 京都府 | 1時間21分 |

| 9 | 茨城県 | 1時間18分 |

| 9 | 愛知県 | 1時間18分 |

これはひと月あたり仮に出社・登校日数を20日間とした場合、一か月で30時間以上、年間にして360時間以上を通勤・通学時間に費やしていることになります。

寝たり、スマホを眺めたりして過ごしがちな通勤・通学時間ですが、こうして数字にしてみるとかなりまとまった時間であることが分かりますね。

今はスマホ一つで好きな小説を読んだり、学習アプリで勉強したりすることができます。

(片手が空いてさえいれば割と何でもできるって素晴らしいですね!)

通勤・通学時間をすべて有効活用することは難しいかもしれませんが、少しでも自分のやりたい時間に置き換えることができれば、あなたにとってプラスの時間になるはずです。

とにかく何もしないのはもったいない。

趣味でも勉強でも構いません。さっそく明日から通勤・通学時間の活用にチャレンジしてみましょう。