子供の将来を思って、「勉強ができる子供に育ってほしい」「友達と仲良くできるようにコミュニケーション能力を高めたい」と思うのは自然な親心でしょう。

子育て世帯の親にとって、子供の教育は最大の関心事のため、就学前からの幼児教育に興味を持つ家庭は多いです。今このブログを読んでいるあなたも、子供の将来の可能性を広げてあげたいという思いから「幼児教育」に興味を持たれたのではないでしょうか?

幼児教育は子供の能力を伸ばすために有効な教育である一方で、やり方を間違えると子供の成長を妨げてしまう場合もあるので注意が必要です。

そこで今回は…

- 幼児教育とは何だろう?

- 周りは何歳くらいから幼児教育を始めているのだろう?

- 幼児教育で注意すべきこと

- 幼児教育の種類

- 保護者の役割

- 幼児教育の実践例

について詳しく解説します。

幼児教育とは何だろう?

文部科学省 中央教育審議会は人生における幼児期と幼児期における教育の重要性について次のように述べています。

第1節 幼児期における教育の重要性

文部科学省 中央教育審議会「第1章 子どもを取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の方向性 第1節 幼児期における教育の重要性」 平成17年1月28日, https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/04102701/002.htm

【人の一生における幼児期の重要性】

人の一生において,幼児期は,生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である。幼児は,生活や遊びといった直接的・具体的な体験を通して,情緒的・知的な発達,あるいは社会性を涵養し,人間として,社会の一員として,より良く生きるための基礎を獲得していく。

【幼児期における教育の重要性】

また,幼児期は,知的・感情的な面でも,また人間関係の面でも,日々急速に成長する時期でもあるため,この時期に経験しておかなければならないことを十分に行わせることは,将来,人間として充実した生活を送る上で不可欠である。

したがって,我々大人は,幼児期における教育が,その後の人間としての生き方を大きく左右する重要なものであることを認識し,子どもの育ちについて常に関心を払うことが必要である。

つまり幼児教育とは、幼児期において生活や遊びといった具体的な体験を通して、情緒的・知的な発達や社会性を育て、子供が将来より良く生きるために必要な基礎を獲得させることを目的としています。

幼児教育は早期教育とは異なるもの

幼児教育は早期教育は共に幼児期に行われる教育のため、混同されやすいのですが、その目的や内容には大きな違いがあります。

幼児教育は、幼児期に必要な基礎的な生活習慣や社会性、感性・知性の発達などを促進することを目的としています。主に遊びを通じた体験を通じて自己肯定感や自己表現力を高めたり、好奇心や探究心が育まれます。

一方、早期教育は、幼児期に早期から教育を受けることにより、将来的な学力や知識量を高めることを目的としています。主に、幼児向けの英才教育や学習塾で行われることが多いです。

つまり、幼児教育は、遊びや体験を通じた自己肯定感や社会性を育むことを重視するのに対して、早期教育は、言語や数学などの学力の向上を重視しており、幼児教育と早期教育では、そもそもの目的が異なります。

幼児教育の適正年齢

幼児教育はいつからはじめるべきなの…?というのも親にとって悩みポイントですよね。

幼児とは、小学校就学前の子供を意味していることから6歳までの子供に対する教育が当てはまります。

適正年齢については意見が分かれており、自分で食事や遊びをしはじめる3歳からが適正という意見もあれば、年齢に応じて適正なレベルであれば、3歳未満からでも幼児教育は可能という意見もあります。

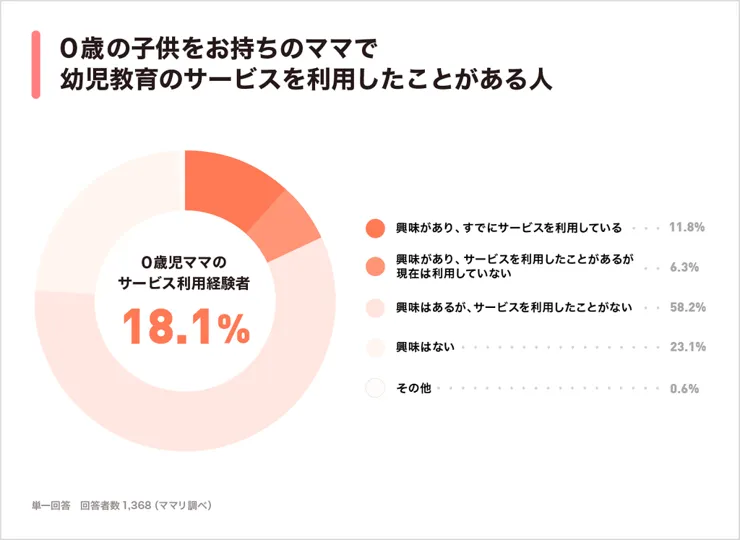

少し古い調査データですが、「ママリ」を提供しているコネヒト株式会社が実施した「幼児教育についての調査」によれば、0歳の子供をお持ちのママの内、18.1%が幼児教育のサービスを利用していることが分かっています。

幼児教育で注意すべきこと

- 子供の成長に合わせて教育を行う

ひとくちに幼児期といっても、子供の成長スピードは個体差が大きく、当然発達の進み方も異なります。そのため今自分の子供がどれくらいの発達段階にいるのかを把握し、その子に合わせた教育を行うことが重要です。 - 遊びを通じた学びを促すこと

幼児期は、遊びを通じて社会性や知的能力、創造性などが育まれる時期です。そのため子供が自由に遊べる環境を整え、遊びの中から自己肯定感や社会性が身につく機会を与えることが大切です。 - 安全に配慮すること

幼児期の子供は好奇心旺盛で、危険であることが判断できずにモノゴトに挑戦することがあります。そのため子供の自発的な行動は尊重しつつも、危険な場所や物は可能な限り排除し、見守ることが必要です。 - 愛情や温かい関心を持って接すること

幼児期は、子供が自分自身や周りの人との関係性を構築し、自己肯定感を形成するために非常に重要な時期です。そのため、子供が愛され、尊重され、安心感を持っていることは、その後の健全な発達に大きな影響を与えます。幼児教育を実践する際は、たとえ成長が目に見えなくても、焦らずに暖かい言葉をかけ続けることが大切です。

幼児教育の種類

幼児教育にはさまざまなメソッドがあります。

子供に幼児教育を行う際は、まずはそれぞれのメソッドがどんなものなのか理解しましょう。

モンテッソーリ教育

モンテッソーリ教育は、イタリアの教育者であるマリア・モンテッソーリによって考案された教育方法であり、子どもたちに元来備わっている自己教育力(生まれながらにして知ることを強く求めようとする力)を前提として、幼児期の子供の自発性や好奇心、自律心を大切にし、環境と材料の提供を通じて自己教育を促す世界的に有名な幼児教育メソッドです。

モンテッソーリ教育は、発達段階に合わせて、5つの分野に分かれています。

- 日常生活の練習

-

身だしなみの整え方、食事のマナーなど自分の身の回りの世話ができるように、自分の思い通りに身体を動かすための練習を行います。

子供は年上の子供または大人の行動を真似をすることで能力を向上させます。特に1~2歳頃は運動器官が発達しやすい敏感期です。子供は自分のことが自分でできるようになることで、自立心とや自己肯定感が養われます。 - 感覚教育

-

知覚・触覚・聴覚・視覚・味覚といった感覚器官を刺激することで、子供たちの感覚能力や集中力、想像力を養います。具体的には大きさ、色、重さ、質感などが異なるおもちゃを並べたり、比較したりすることで感覚能力の向上を目指します。

- 言語教育

-

言語の習得を通じて、表現力やコミュニケーション能力を育成します言語習得の順番は、「聞く→話す→書く→読む」が一般的です。

- 算数教育

-

物の数や量、大きさの概念を身につけるために教具を用いて、「数量(物を見て何個あるか認識できる)」「数詞(物を見て何個あると言える)」「数字(数字の文字をみて、その意味を理解できる)」といった3つの概念を理解することを目指します。

- 文化教育

-

自然や社会、歴史、地理、美術など、さまざまな分野に触れることで、、興味や好奇心を引き出し、豊かな人間性を育成を目指します。

レッジョ・エミリア教育

レッジョ・エミリア教育は、イタリアのレジョ・エミリア地方で生まれた幼児教育の理念・方法です。1940年代にはじまり、自然素材やアート、工作、音楽などを活用した子供の興味・関心を引き出し、自己表現や創造力を育むことを目的としています。レジオエミリアとは、この地方にある都市レッジョ・エミリアのことで、ここで生まれた教育理念に由来しています。

レッジョ・エミリア教育では、子供が主体的に学ぶことを大切にし、子供の好奇心や探究心を育てることに重点が置かれています。そのためレッジョ・エミリア教育では子供が自分たちの興味や関心に合わせて学び、自由に発言や意見を述べることができる環境を整えてあげることが必要です。

また時間割を設けずにアートや創造性を中心に取り入れた教育を長期的に行うことで、子供が自分で創造する楽しさや喜びを体験し、自分のアイデアを自由に表現することを促します。

活動は4〜5名のチームで行うことで、子供ながらも一つのことに対して話し合い、決めていくことがいかに大切かを学ぶことができます。

レッジョ・エミリア教育では子供が作成した作品やその過程を記録として残すドキュメンテーションという考え方があることも特徴の一つです。

ドキュメンテーションを子供と一緒に振り返えることで子供がどういったことを考え、行動したのかを知りながら、「次はこうしてみよう」といった提案をすることができたり、子供自身も当時の体験を思い出しながら学びの振り返りをすることができるようになります。

このようにレッジョ・エミリア教育は、子供の集中力や探求心、チーム活動に必要な協調性を長期的に育むことを目指す教育メソッドとなっています。

シュタイナー教育(ウォルドルフ教育)

シュタイナー教育(ウォルドルフ教育)とは、オーストリアの哲学者ルドルフ・シュタイナーによって創始された教育方法です。人間が生まれながらに持っている個性を大切にし、幼児期から人間の本質的な部分にアプローチすることを目的としています。

シュタイナー教育は、人間が生まれてから21年目までを7年毎に3段階に分け、それぞれの段階で必要な教育を行うことを基本としています。教育の中心には、創造性、自己表現力、社会性、自己実現などがあり、芸術的な表現や自然との接触を重視しています。

- 第1七年期(0〜7歳)

-

肉体の感覚器官が発育する期間であり、自分の意志で体を動かすことが成長課題の時期です。日々の生活や遊びを通して健康な身体作りを目指します。また模倣する時期でもあるため、大人は子供に見られていることを意識して、手本になることを心がけなければなりません。

- 第2七年期(7〜14歳)

-

感情作用が活発化し、想像力が 育つ一方、権威あるものを求める人間の段階でもあります。さまざまな芸術や文化に触れさせたり、感情を刺激するような体験をさせたりすることで、感情豊かな人間へと成長します。

- 第3七年期(14〜21歳)

-

認識活動が中心にあり、自分の判断で自分と環境世界の関係を決定していく時期です。個人の自立や社会的な役割を意識し、職業教育や生涯学習の重要性が教えられます。

幼児教育の実践方法

ここからは幼児教育を実践するためのアイデアをいくつかご紹介します。

- 絵本の読み聞かせ

絵本を読み聞かせることは、子供の言語能力や想像力を育むために効果的です。また、絵本を通じて子供が新しい言葉や知識を学ぶことができます。 - 紙芝居の活用

紙芝居も絵本の読み聞かせと同様に子供が新しい言葉や知識を学ぶことができます。加えて紙芝居を使って物語を語ることで、より子供の注意力や想像力を刺激することが期待できます。 - 遊びや歌

遊びや歌のいいところは複数人で一緒にできるところです。一人ではなくグループで一緒に遊ぶことで、身体を動かす感覚だけでなく、他者と一緒に行動することの大切さを学ぶことができます。 - 絵画や工作をする

絵画や工作をすることは、子供の創造力や想像力を育むことができます。また、手先を使うことで、自分の身体を自分の思い通りに操作する感覚が養われます。 - 自然に触れること

自然に触れることは、子供の健全な発達に重要です。野外活動や散歩、植物の観察など、自然に触れることで、子供の好奇心や興味を引き出すことができます。また、自然環境を大切にすることの意識も育てることができます。

幼児教育における親の役割

最後に幼児教育における親の役割について考えてみましょう。

- 子供の学びをサポートする

子供が日々学んでいることについて興味を持ち、家庭での学びの環境を整えることが大切です。例えば、子供が読書に興味を持っている場合は、図書館に行ったり、家に本を用意したりするようにしてあげましょう。 - 子供とコミュニケーションをとる

ぜひ親子でコミュニケーションをとることを普段から意識してください。その日の出来ごとや感じたことを聴くことは、子供に振り返りの機械を与え、学びのサポートにつながります。 - 子供の手本となるように振る舞う

子供は最も近くにいる親の行動を見聞きすることで、多くのことを学びます。子供が健全な性格を形成するために、子供にどうなって欲しいのかを想像して、子供の手本となるように振る舞うように普段から気を付けましょう。