著作者:photoroyalty/出典:Freepik

社会人として生活していく中で、自分のための時間ってどれくらい取れてますか?

学生時代だと習い事や塾などあれど、基本的には自分のために時間を使える人がほとんどだと思いますが、社会人になると就業時間に加えて、残業、家事、育児、介護 etc、いろいろと自分でやることも増えるため、自分のための時間を確保(いわゆる「可処分時間」ってやつですね)するのさえ苦労する人もきっと多いでしょう。

そのうえ学生時代と違って、社会人になると勉強を強要されることはほぼないため、自分で行動しないことには永遠と勉強せずに年を重ねていく事になりかねません。

そこで今回は社会人になってから勉強してなくて、なんとなくマズイ!と思っている方のために、社会人の勉強に関する調査データとモチベーションを高めるために社会人になってから勉強するメリットやおすすめの勉強方法について解説します。

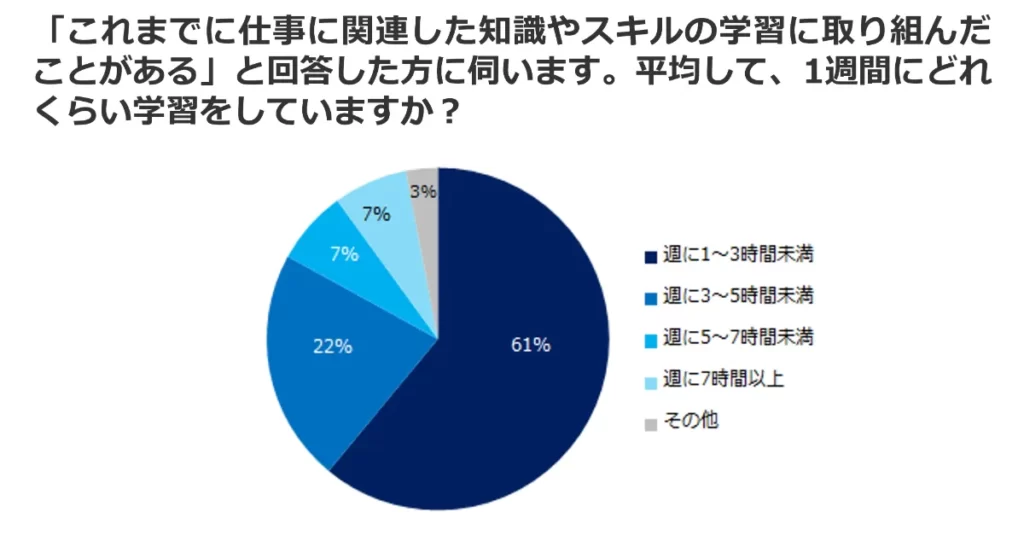

社会人の学習時間は「週に1~3時間未満」の割合が約40%

そもそもまわりの社会人の勉強時間ってどれくらいなのでしょうか?

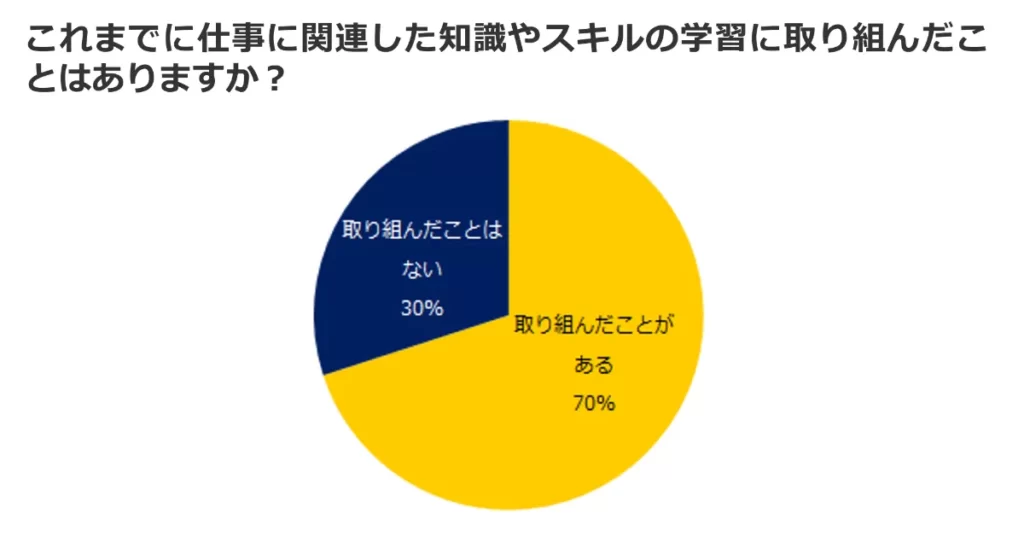

エン・ジャパン株式会社 1万人が回答!「社会人の学習習慣」実態調査(2019年3月12日)によると、『エン転職』ユーザーの約7割が「仕事に関わる知識やスキルの学習に取り組んだことがある」と回答しています。さらに学習時間は「週に1〜3時間未満」の61%が最多回答となっています。

つまり100人の社会人がいたら、仕事に関する学習をしている人は70人、そのうち約42人が「週に1~3時間未満」の学習時間を確保しているという目算になります。

ちなみに別会社で類似の調査データもありました。

こちらの方が調査対象数が301名と少なかったため、ご参考までに。

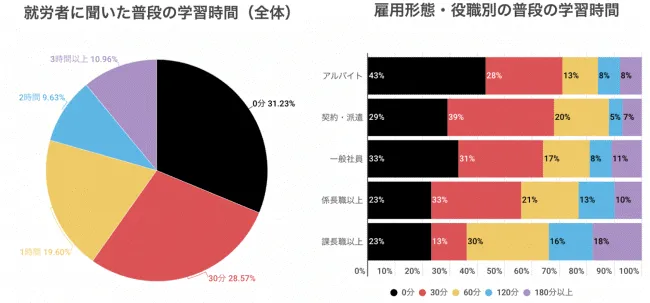

ディップ株式会社 サイコロLab.「オトナの勉強実態調査」(2019年2月20日)によると、就労者の1日あたりの学習時間は、全く勉強していない「0分」の割合が約31%と最も多く、次いで「30分程度」が約29%、「1時間程度」が約20%と続く結果となっています。

つまり100人の社会人がいたら、勉強時間を確保できている人は約69人、その勉強している人たちの中でも大多数を占める約49人は1日あたりの勉強時間が「1時間程度」以下しか確保できていない目算になります。

社会人と学生で比べるのはちょっとフェアではないかもしれませんが、やはり学生時代と比べると勉強する時間が少ないというのが私の肌感です。

むしろこの調査データだと社会人の半数近い人が勉強しているという回答結果になるので結構高い割合だなと思います。残念ながら何をもって学習としているのか迄確認できなかったため、実際はそもそも学習時間を確保できている社会人はもっと少ないのではないかと見ています。

なぜ勉強する時間が減っているのか?

社会人の勉強時間が少ない理由としては、社会人は学生と違って勉強を強要されることはあまりないということが大きいのは既に自明ではありますが、もう少し具体的に理由を挙げてみたいと思います。

- 仕事、家事が忙しい

学生と違って社会人は定時通り働けばOKという立場でない人も多いかと思います。

また仕事が終わっても家に帰れば、家事、育児、近親者の介護などに追われる人も少なくないはずです。

こういった状況が当たり前だと、たとえ物理的に時間が確保できたとしても、肉体的に、精神的に疲れてしまい、勉強時間を確保するのは難しいと思います。 - 誘惑に負けてしまっている

必ずしも役に立たないとは言い切れませんが、たとえばゲームや漫画に熱中してしまったり、友人との飲み会に行ってしまったりして、せっかくの可処分時間を勉強に充てずに後から後悔するパターンもあるかと思います。

頑張って確保した自由時間を楽しい時間に充てたい気持ちは良くわかりますが、少し気持ちを強くもって、勉強時間に充てることをはじめないといつまでも変わりません。 - 勉強内容・目的が定まっていない

時間も確保して、誘惑を断ち切っても勉強に手が付けられず、いたずらに時間が過ぎてしまう人もいるでしょう。

そういう人はおそらく何を勉強してどうなりたいのかが曖昧な状態なのかもしれません。

一度立ち止まって、何のために、何を、いつまでに、どうやって勉強するか考えてみましょう。

勉強している人はどんな人?

社会人の学習時間については先に述べた通り、「週に1〜3時間未満」の割合が約40%の想定です。その他、勉強方法や学習内容についてもう少し詳しく見てみましょう。

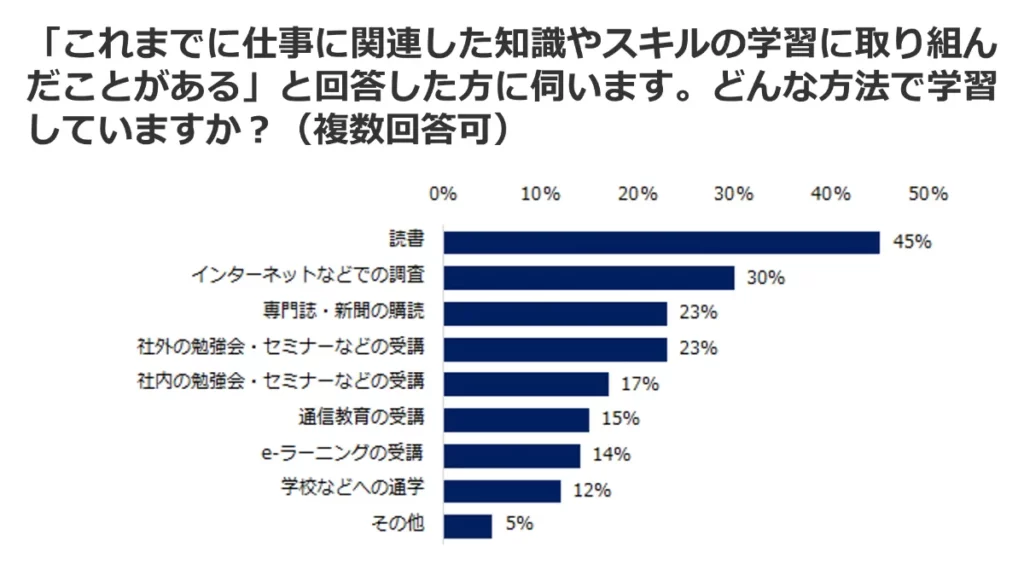

勉強方法

出典元の調査データによると、「これまでに仕事に関連した知識やスキルの学習に取り組んだことがある」と回答した方の学習方法は、1位が「読書」(45%)、2位が「インターネットなどでの調査」(30%)でした。

その後3位「専門誌・新聞の購読」(23%)ですが、同位「社外の勉強会・セミナーなどの受講」(23%)以降は、受講サービスの利用が目立ちます。

1位〜3位を見ると本やネットを使いながら自習する人の傾向が高いように見えますが、4位以降は受講サービスに関する回答が並んでいます。学習時間が限られる社会人にとって、自分で学習ペースが決められる勉強方法が好まれていることがよくわかります。

一方で同率3位以降の回答はすべて受講サービス型です。自習と違って、学習時間が限定されたり、受講料が高くなったりするのは大変ですが、『受講したからにはやらないといけない』というある種の追い込み効果は期待できそうです。

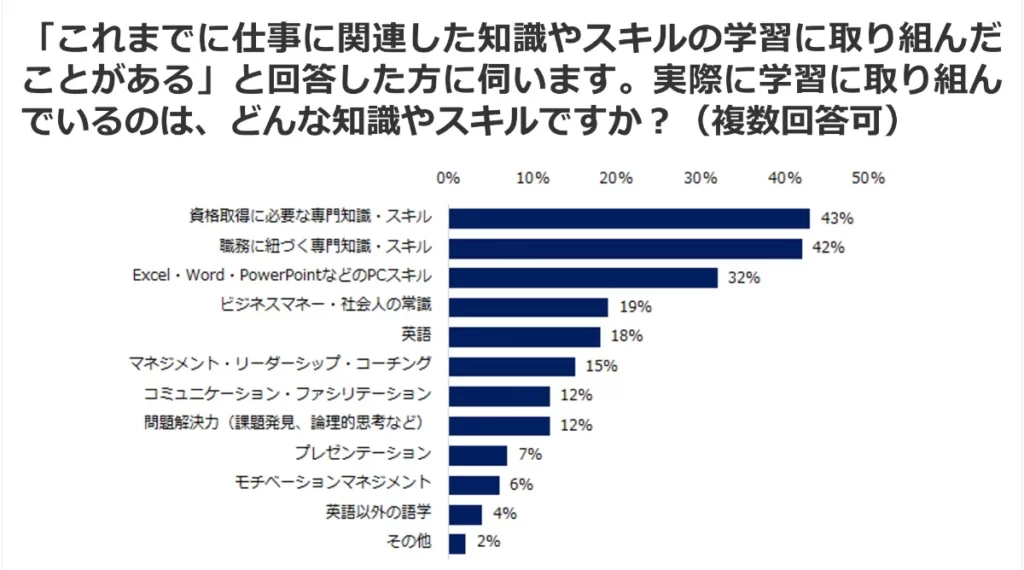

学習内容

参照元の調査データによると、「これまでに仕事に関連した知識やスキルの学習に取り組んだことがある」と回答した方の学習内容は、1位が「資格取得に必要な専門知識・スキル」(43%)、2位が「職務に紐づく専門知識・スキル」(42%)、3位が「Excel・Word・PowerPointなどのPCスキル」(32%)でした。

1位と2位の傾向から、やはりキャリアアップを目指すために学習する人が多いことが読み取れます。

3位と4位は社会人として広く求められるスキルがランクインしています。

5位「英語」はキャリアアップだけでなく、プライベートを充実させるために学びたい人は多いでしょう。

6位以降はコーチング・ファシリテーション・問題解決力などの学習内容がランクインしました。中堅社員・課長クラスの人材が学習していることがうかがえます。

習慣的に勉強をすることのメリット

社会人になってから勉強を習慣化することのメリットは次の3点です。

- 自分に自信が持てる

会社から大事な商談、企画、開発などを任されるのって嫌ですよね。できなかったらどうしよう・・・」とプレッシャーに感じてしまい、本来のパフォーマンスが出せなかったり、うまく切り抜けたとしても結果が出るまでの間に精神的に不安な日々が続いてしまうということはあり得ると思います。

そんなプレッシャーも、「勉強を続けてきた」「頑張ってきた」「乗り越えてきた」という事実があれば、はね除けることができるようになり、仕事を上手くこなせることが多くなるでしょう。 - 自分のやりたいことができるようになる

職務に関するスキルが向上すれば、他の同僚よりも生産性が高い人に位置づけられることになります。「生産性=会社の利益」ですから、他の人よりも会社に貢献しているあなたは重宝され、会社からの信頼も高まるはずです。

そうなれば、本来やりたかったことに挑戦するチャンスも得やすくなります。 - 収入が上がる

先ほどのメリットと若干関連するのですが、勉強で得たスキルが会社にとって役立てば、会社はあなたを会社に留めるためにそれに見合った報酬を用意するはずです。転職市場に目を向ければ、その獲得したスキル・資格が貴重であればあるほど、高い給料を払ってでもあなたを欲しいと思う企業が増えるため、いざとなれば転職で収入アップを狙うことがし易くなります。

また、勤め先によっては単純にスキル・資格の取得が昇級・昇格につながることもあるでしょう。

社会人が勉強をはじめるためにやるべきこと

なぜ勉強するのか?目的を明確にする

社会人は学生よりも自主的に勉強する姿勢が求められるため、勉強を継続する理由、目的をはっきりとさせることが重要です。勉強の目的は人それぞれだと思いますが、最初に目的がはっきりすれば、おのずと期限や手段が導き出されるはずです。

・年収をアップしたい

・本当にやりたいことに携わりたい

・今の仕事に役立てたい

・生活を充実させたい

勉強する時間を決める

仕事をしている社会人にとって、勉強時間を削り出すことは大変です。学生時代のようにまとまった時間机に向かって勉強することは難しいので、うまくスケジュール管理しながら勉強時間を確保しましょう。

またいつでも勉強できる用意をしておくことも大事ですが、決まった時間に勉強する方が習慣化しやすいというのも事実。ここでは仕事がある日を想定して、候補となる勉強時間帯をメリット・デメリットを交えながらご紹介します。

- 朝

-

メリット デメリット 朝は頭がすっきりしているゴールデンタイム。集中力が高く勉強がはかどりやすい

勉強時間が出勤時間まで。メリハリがつきやすい勉強時間を確保するために、ある程度早起きする必要がある - 通勤

-

メリット デメリット まとまった勉強時間を確保することができる

朝よりも目が覚めた状態で勉強に取り組める騒音や集中することが難しい

混雑していると本を広げたり、書き物系の勉強には不向き - お昼休憩

-

メリット デメリット まとまった勉強時間を確保することができる

座って勉強することがしやすい

集中できる環境が確保しやすい良くも悪くも職場の人に「あの人勉強してる」って目で見られる - 夜

-

メリット デメリット 勉強時間を調整しやすい

勉強したことが定着しやすい仕事終わりで疲れがたまっている

勉強時間が自分で決められるため、だらだらしてしまう。

テレビ、飲み会など誘惑が多い

絶対守ること!長時間残業しない!

これは個人的に鉄則だと思っているのですが、勉強を習慣化するうえで、仕事の残業はなるべく減らすべきだと考えています。わたし自身も経験したことがありますが、残業が続くとまず疲れます。疲れた頭で夜勉強しても眠くて頭に入らないですし、睡眠時間もより長く取る必要が出てくるため、朝の勉強にも響てしまうんですよね。

さらに「今日はこれだけ頑張ったから」と思ってしまい、勉強に気持ちが向きづらくなります。

任される仕事が多いのはある意味会社からの信頼の裏返しかと思いますが、翌日以降に繰り越せる仕事ならなるべく後回しにして、勤務時間がなるべく一定になるようにうまくスケジュール管理することを心がけましょう。

勉強する場所を決める

勉強時間だけでなく、勉強する場所も決めておくことで習慣化しやすくなります。

よくカフェで勉強している人がいますが、混雑の原因になるので、個人的にはおすすめしません。というよりあまり長時間はやめて欲しいなあと思っています。

お金に余裕がある方はコワーキングスペースを利用するのが良いでしょう。

あまりお金をかけたくない場合は、図書館が候補になると思います。図書館で自習が許されないというのはあまり聞いたことがありませんが、利用する場合は施設ルールは一度確認するようにしましょう。

一人暮らしや自室が確保できる方でしたら、自宅で学習するのはもちろんアリです。この場合の問題は誘惑を断ち切る強い気持ちを持てることですね。

家族(パートナー)がいる場合は可能な限り打ち明けて味方になってもらおう

家族(パートナー)がいる場合はぜひ自分が勉強したい思いを伝えていただきたいです。

自分が勉強していることを何も伝えずにいると、集中したいときに声をかけられたり、食事のタイミングが悪かったりして、勉強が進まないばかりか、相手とのけんかの原因になりかねません。

相手もきっと邪魔をしたい訳ではないでしょうから、まずは事情を話してみましょう。

相手もあなたが何のために頑張っているのかが分かれば、「この時間は放っておこう」「夜の家事は引き受けよう」といった形で理解・協力をしてくれるはずです。

社会人として働きながら勉強を続けることは非常に大変なことですが、逆に言えばまわりと差をつけるチャンスでもあります。

まわりを出し抜けという訳ではないですが、うまく勉強時間を確保して、よりレアな人材になることができれば、あなたの将来にきっと役立つはずです。

勉強は将来の自分への投資。ぜひ今日から勉強習慣をスタートしてみてください。